【代言背书】从“被动信任”到“主动买单”——品牌背书的底层逻辑与实战打法

2025/08/01 点击次数:3653

“XX同款,闭眼入”“国家地理标志认证,错不了”“央视推荐,全家都放心”……这些我们早已耳熟能详的营销话术,背后都指向同一件事——品牌背书。

什么是品牌背书

品牌背书,本质上是把别人的“信用额度”借给自己的品牌用。企业找到一个在大众心中自带光环的第三方——可能是国家认证机构、诺贝尔奖得主、行业龙头企业,也可能是百年老号或顶流明星——让他们以自己的声誉为产品站台。这样一来,消费者面对一个陌生品牌时,就不再需要从0开始建立信任,而是直接把对第三方的信赖“平移”到产品上,从而降低决策风险,快速完成“买还是不买”的心理跳跃。

为什么有的背书失灵?

——从“明星翻车”到“院士站台”的距离

失灵本质:明星与品牌的“三大错位”

形象错位:明星人设与品类调性南辕北辙

• 案例1:梁朝伟×小米

影帝的“高岭之花”气质与当年主打性价比的小米在大众心智中格格不入,消费者直呼“他真的会拿小米吗?”结果声量高、转化低。

• 案例2:周杰伦×百事可乐

音乐才子的“叛逆不羁”与百事“年轻潮流”虽同属年轻赛道,但周董当时的个人符号更偏向“音乐教父”,与品牌想要的“街头酷感”无法重叠,导致销量提振有限。

专业错位:明星缺乏品类话语权

• 案例3:赵本山×蚁力神

喜剧泰斗为保健品站台,却因毫无医药背景,在“夸大功效”被曝光后连带形象受损,品牌迅速死亡。

• 案例4:汪涵/杜海涛×P2P金融

主持“老好人”形象与高风险理财产品形成强烈反差,平台爆雷后明星被集体声讨,“对不起,我们不懂金融”无法平息众怒。

风险错位:流量明星与“快招”品牌的高危绑定

• 案例5:Prada连续“塌房”

2021-2023年Prada四位代言人均因违法失德或舆论翻车,奢侈品牌被调侃“塌房指路明灯”。根本原因在于只盯着顶流数据,忽视对艺人私德、政治风险的尽调。

把背书放回“人货场”

人:消费者永远在做一道“信任成本”的算术题

价格低≠决策简单。越是不了解的产品,越需要外部信号把“风险”从分子降到分母。背书=把别人的信用“贴现”给品牌。

货:物理价值趋同,心理价值分野

当技术、功能拉不开差距,谁能让消费者“感觉更安全/更有面子/更懂我”,谁就赢得溢价权。背书卖的不是参数,是“心理溢价”。

场:信息噪声越大,灯塔价值越高

直播间3秒一个“上车”、短视频5秒一个爆点,消费者注意力被撕成碎片。权威符号像灯塔,帮他们在信息海啸里瞬间完成“可信”归类。

破局方向:让“专业的人”做“专业的事”

院士/专家背书

用“技术权威”替代“娱乐流量”

• 华为5G:中国工程院院士邬贺铨公开解读专利墙,一句“5G标准必要专利全球第一”直接把品牌技术领先性钉进B端客户心智。

• 宁德时代:首席科学家吴凯牵头发布《动力电池安全白皮书》,用实验数据对冲大众对电池自燃的恐惧,销量与股价同步上涨。

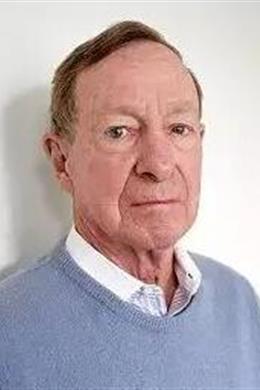

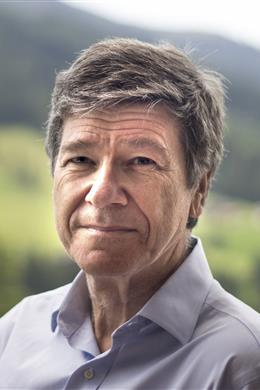

·美灵兰:护肤品牌“美灵兰”邀请1996年诺贝尔生理学或医学奖得主罗夫·辛克纳吉(Rolf M. Zinkernagel)教授出任“荣誉首席科学家”。美灵兰借此合作将其科研成果转化为产品技术支撑,显著提升了品牌的科学公信力与高端形象。

选择逻辑:

• 领域强相关:让食品领域找食品科学教授,医药领域找临床主任。

• 身份可溯源:头衔、论文、专利号必须公开可查,避免“伪专家”。

• 内容可验证:直播实验、数据公开、论文引用,把“信任”拆成可检验的细节。

因此,品牌代言背书绝非“谁红找谁”的简单算术,而是一场价值观、调性、受众三重交集的精细匹配。从西凤酒“翻车”到Prada“塌房”,无数案例反复验证:一次错位,就能把多年口碑打回原点;一次契合,则能让品牌名声大噪。院士背书、诺奖得主背书就是品牌寻找代言人的最优解。

邀约步骤:联系五洲名人演讲局➡️确定人选➡️等待出席